打开手机,扫一扫二维码

即可通过手机访问网站

打开微信,扫一扫二维码

订阅我们的微信公众号

第一部分 引入案例 ——(2021)黔民终884号

本案本所律师实现了对一审判决的改判并再审维持,为当事人免除了1.6亿余元的连带还款责任。

基本案情:

2011年,尚某与王某合作,向王某的个人独资企业A煤矿投资2940万元,并参与煤矿经营,按投资比例(42%)分配煤矿利润,双方并未形成书面合伙协议。

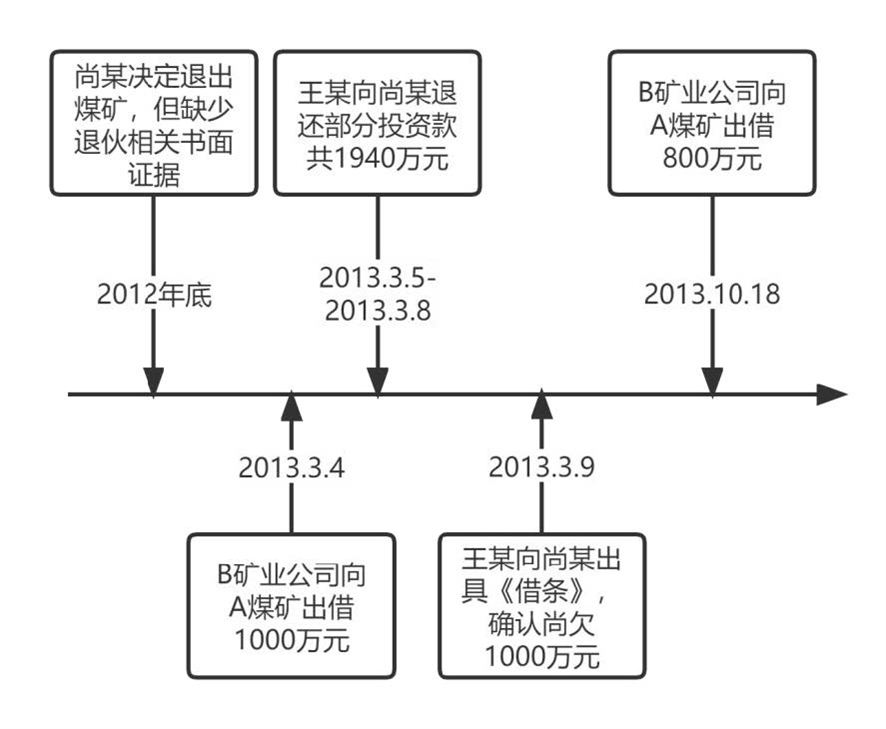

2012年末至2013年初,尚某决定退出煤矿经营,王某于2013年3月5日退还部分投资款,剩余部分投资款于2013年3月9日向尚某出具《借条》,载明借款1000万元。

同年4月29日,王某向尚某出具《欠条》,该欠条载明欠尚某2012年在A煤矿共同经营的利润42%共计人民币724万余元。

另,2013年3月4日,B矿业公司向A煤矿出借1000万元现金。2013年10月17日,B矿业公司向A煤矿出借承兑汇票800万元。2013年10月18日,A煤矿、王某与B矿业公司就上述两笔借款形成《借款协议书》,约定A煤矿与王某向B矿业公司借款共1800万元。同日,A煤矿与王某向B矿业公司出具等额借条。

2014年,B矿业公司起诉A煤矿与王某,要求归还借款1800万元及利息,后双方达成调解协议,确认欠款1800万元及利息200万元。

后B矿业公司申请执行调解书,过程中以尚某为合伙人为由追加尚某为被执行人。一审法院裁定追加尚某为被执行人,尚某不服,上诉于贵州高院,贵州高院二审认为A煤矿工商登记为个人独资企业,尚某并非A煤矿法定投资人,改判驳回B矿业公司的追加申请。B矿业公司不服,向最高人民法院申诉,最高人民法院于2019年作出(2019)最高法执监35号《执行裁定书》,认为“执行程序中追加被执行人应严格按照登记的企业形式进行追加,如认为尚某应当对A煤矿承担责任,应在诉讼程序中将尚某列为被告。”维持了二审裁定。B矿业公司遂重新起诉尚某,请求尚某偿还A煤矿欠款1800万元、利息200万元及逾期利息,即本文案例。

审理经过:

贵阳中院一审认为,尚某与王某实际构成合伙关系,A煤矿实为合伙企业,根据《合伙企业法》,尚某应对合伙期间合伙企业的债务承担连带责任,因并无证据证明2013年3月4日尚某已退伙,因此应当对2013年3月4日的1000万元承担还款责任,而B矿业公司并未举证2013年10月17日尚某仍然参与经营,因此尚某不应对2013年10月17日的800万元汇票借款承担还款责任。最终,贵阳中院一审判决尚某偿还B煤矿公司1000万元本金及111万元利息,并按照4倍同期银行贷款利率/贷款市场报价利率计算自2015年起的逾期利息(至一审判决2021年时,逾期利息共计1.3亿余元)

尚某不服一审判决,委托本所律师代理上诉。本所律师调整代理思路,最终贵州高院作出(2021)黔民终884号判决,该判决首先认可一审判决关于A煤矿为合伙企业的认定,但认为尚某于2013年3月4日之前已退出煤矿经营,因此改判尚某不承担任何还款责任。

B矿业公司不服,向贵州高院申请再审,贵州高院最终作出(2022)黔民申2248号民事裁定书,驳回B矿业公司的再审申请。

至二审判决作出时,B矿业公司诉请金额已累计超过1.6亿元。

第二部分 代理思路

本案一审中,尚某的答辩意见主要着重于否定双方之间的合伙关系,并以另案执行裁定中对于A煤矿工商登记的企业形式为个人独资为主要依据。而一审法院自然也将双方的法律关系作为主要争议焦点。一审法院认为,双方共同经营、共同分配利润的事实符合合伙关系的特征,虽然A煤矿工商登记为个人独资企业,但并不影响实质上系双方合伙经营的企业,因此判决尚某承担还款责任。

二审中,作为上诉人的代理人,本所律师梳理了案件的关键事实经过,认为本案二审的焦点应放在退伙时间的认定上。

如图,一审确认尚某退出共同经营的时间是在2012年底与2013年初,但B矿业公司的1000万元借款发生于2013年初的3月4日,而3月5日后王某才开始向尚某退还投资款、出具《借条》。因此,欲免除对3月4日1000万元借款的连带还款责任,就必须将尚某的退伙时间确定于2013年3月4日前。

上述论证目标的难点在于各方之间没有任何书面的退伙文件,且双方关于退伙的沟通记录因时间久远早已灭失,因此本案形成充分完整的证据链可能性较低,只能试图从与退伙有关的事实与现象入手。但同样,对方欲证明3月4日之前未退伙也缺乏直接证据。因此本案二审宜从民事证据高度盖然性的标准整理材料,取得证据证明力上的优势,并结合充分说理,以说服二审合议庭。

经过对现有证据的梳理,及当事人对于部分事实的回忆,代理人抽丝剥茧,发现了部分能够印证尚某于2012年已完成退伙的证据:

1、2016年《对账单》载明:“共同经营期间,2012年取得销矿收益……”对于2013年的经营与收益只字未提。

2、1000万元借款打入A煤矿后立即用于偿还尚某投资款。

同时,一审判决中的诸多认定及法律适用也有待商榷。如:

1、直接认定A煤矿为合伙企业并适用《合伙企业法》;

2、认可原告在并未强制执行合伙企业的前提下直接起诉合伙人的诉权;

3、并未审查案涉债务是否符合合伙债务的定义。

经过庭审及代理意见中充分的说理,二审法院采纳了本所律师的代理意见,并在判决中以上诉人证据更具优势,符合民事证据高度盖然性标准为由,认定尚某不应对1000万元借款承担还款责任。

第三部分 实务总结

一、合伙性质的认定

对于普通人而言,“合伙”是一个较为宽泛的概念,“搭伙做生意”的形式多种多样,但哪些是真正的合伙,又有哪些名为合伙,其实不然的法律关系,鉴于不同的法律关系往往意味着完全不同的法律后果,有必要厘清。

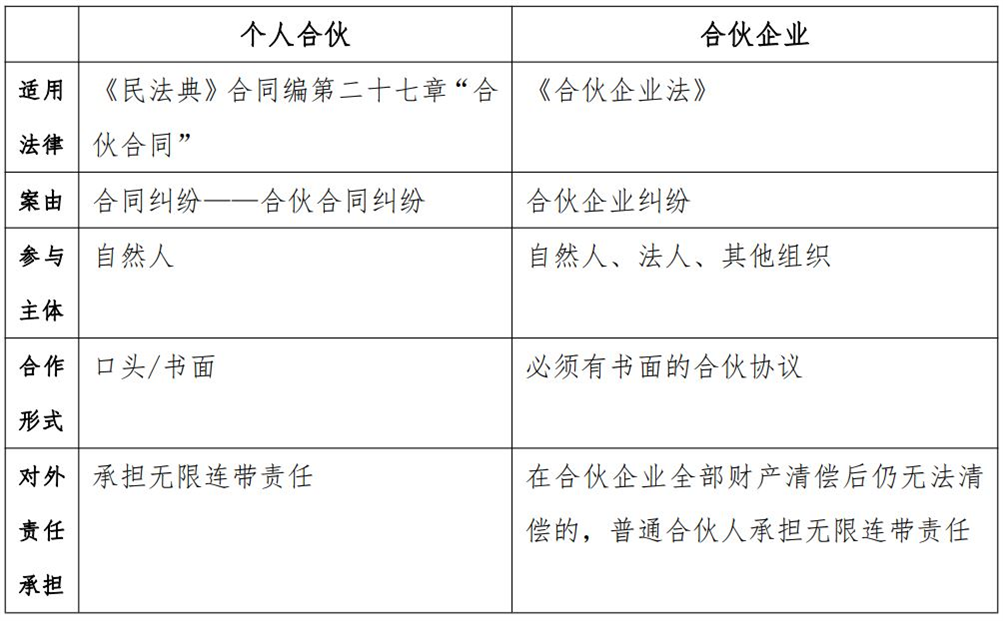

1、法定的“合伙”形式及主要区别

注:下文着重从责任承担角度探讨合伙关系与其他关系,因此不再对个人合伙与合伙企业进行区分,统称“合伙”。

2、披着“外衣”的合伙

1)名为“个人独资企业”、“个体工商户”,实为合伙

正如上述案例中的尚某、王某之间的关系一样,现实中存在大量个人独资企业与个体工商户实际上是由多个自然人共同出资并参与经营,共享利润,共担风险。因此,无论工商注册登记为何,如实际以合伙方式经营的情况下,应据实认定合伙的法律关系。

需要注意的是,如上述案例中所体现,这种情况下的债权人应当在起诉时直接追加隐名合伙人作为被告,否则在执行程序中可能因为非合伙的外观而被拒绝追加被执行人,增加诉讼成本。

2)名为“借贷”、“投资”,实为合伙

首先需要指出,我国法律体系中并不存在“投资关系”这种法律关系,但当事人往往会在否认合伙关系时主张自己是投资,因此“投资关系”其实既可能是借贷关系,也可能是合伙关系。

“借贷”与“合伙”,是民间借贷纠纷或合伙企业、合伙合同纠纷中最常被诉辨双方各执一词的一对概念,往往一方主张双方是借贷,要求偿还借款,而另一方主张双方是合伙关系,风险共担。实践中各级法院均有大量此类案例,已形成统一的认定与裁判标准,即:一方提供资金,但不承担合伙经营风险,仅获取固定收益的,应认定为借贷关系;反之,若其参与经营管理,或按利润分红,则认定为合伙关系。

3)名为“股东”、“公司”,实为合伙

上述几种“外衣”尚且有容易令人混淆的外观,而当“股东”、开“公司”也常出现于生活中,但实际上并不存在相应的法人主体,识别这种合伙并不难。

3、披着“合伙”外衣的其他法律关系

1)名为“合伙”实为借贷

合伙关系与借贷关系的辨析已在上文提及,此处不再赘述。

2)名为“合伙”,实为租赁

当事人签订合伙协议约定,一方向合伙组织提供特定动产、不动产的使用权,但不承担合伙经营风险,仅获取固定收益的,应认定为租赁关系。

3)名为“合伙”实为劳务

一方虽参加合伙经营,但不参与合伙组织的盈余分配,不承担合伙经营风险,只获取固定收益的,则应认定为劳务关系。

二、合伙关系中退伙时间的认定

我国《合伙企业法》规定,合伙人对于入伙前的合伙债务仍应承担无限连带责任,但对于退伙后的债务不承担无限连带责任,又如上文案例中所体现,退伙时间的认定对于债务的承担至关重要,但现实中存在大量的口头合伙与口头退伙,与退伙相关的证据极易灭失或根本不存在,导致了很多“冤案”。

1、存在《退伙协议》或其他明确载明退伙时间的书面文件

此时退伙时间为书面协议确定时间。

2、不存在任何明确载明退伙时间的书面文件

1)存在《借条》、《欠条》、《对账单》

《最高人民法院关于审理民间借贷案件适用法律若干问题的规定》第十四条规定:“原告以借据、收据、欠条等债权凭证为依据提起民间借贷诉讼,被告依据基础法律关系提出抗辩或者反诉,并提供证据证明债权纠纷非民间借贷行为引起的,人民法院应当依据查明的案件事实,按照基础法律关系审理。当事人通过调解、和解或者清算达成的债权债务协议,不适用前款规定。”

如果主张退伙的原合伙人取得由合伙组织或其他合伙人出具的《借条》等载明欠款的书面文件,则自相关书面文件形成时或书面文件上记载的借款起始日,原合伙法律关系终结并转变为新的借贷法律关系,原合伙人的退伙时间也相应得以确定。

2)存在合伙人变更的相关书面文件

如有关于新的主体加入合伙,并实际上承接了原合伙人的投入的相关书面文件,则原合伙人的退伙时间可视为自新合伙人加入之日。

3)缺少任何与退伙相关的书面文件

如缺少任何与退伙相关的书面文件,正如本文案例中一样,那么退伙时间的确定可以从部分事实与其他文件入手,本文仅列举部分思路。

首先,由于通常合伙期间会参与合伙事务,或以部分实物参与投资,如有证据指向某个时间点原合伙人离开原岗位或收回原为合伙组织服务的实物,此后未再参与合伙事务,则可以认定该时间点为退伙时间。(参见(2016)最高法民申977号《民事裁定书》)

其次,如合伙组织存在分红,则如有证据证明从某一时间点原合伙人停止收取分红或合伙组织分红相关文件中不再包含原合伙人,则可以认定该时间点为退伙时间。

再次,如原合伙人合伙期间委派过亲属或其他人员在合伙组织任职,则相关人员离职的日期同样可作为退伙时间的参考。

最后需要指出,实际收回投资款、分红的时间并非认定退伙时间的标准。合伙有其独特的人合性,合伙的形成系各方合意的产物,退伙自然也应自各方达成合意之日完成,具体何时收回、如何收回投资款与退伙时间无关。